五條天神社

(ごじょうてんじんしゃ)

天神の名のついた神社ですが、菅原道真の天神さんではありません。「天使の宮」が通称となっているようです。

弘法大師、空海が開基したと伝わる古い神社で、平安遷都の際に桓武天皇が大和国の宇陀郡(現在の奈良県宇陀市)から天神(あまつかみ)を勧請した神社と由緒書には書かれています。

本殿の裏(西)に末社等の祠がいくつか並んでいますが、その内の一つに筑紫天満宮があり菅原道真公がお祀りされています。五條天神の斜め向かいに菅原道真公の自邸があったと伝わる菅大臣神社があります。

ここは弁慶と源義経が初めて出会った場所だと義経記に書かれているそうです。

五條天神社の御祭神

大己貴命、少彦名命、天照大神

五條天神社へのバス

西洞院通を走る市バス「西洞院松原」下車

五條天神社の所在地

京都市下京区西洞院通松原西入ル天神前町351

五條天神の由緒

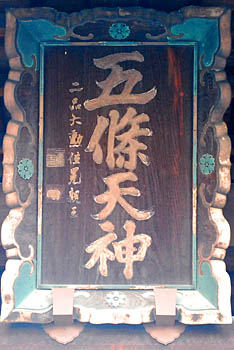

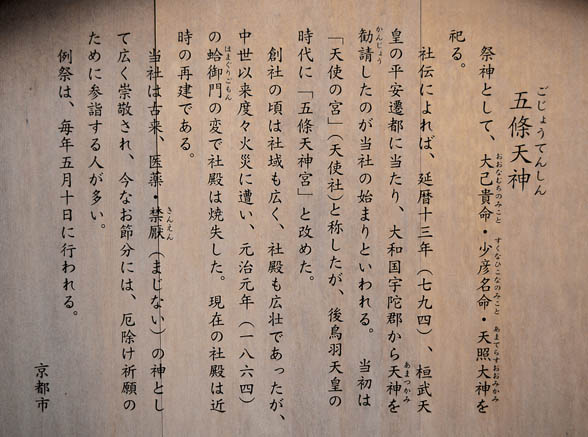

五條天神(ごじょうてんしん)

祭神として、大己貴命(おおなむちのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)・天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る。

社伝によれば、延暦十三年(七九四)、桓武天皇の平安遷都に当たり、大和国宇陀郡から天神(あまつかみ)を勧請(かんじょう)したのが当社の始まりといわれる。当初は「天使の宮」(天使社)と称したが、後鳥羽天皇の時代に「五條天神宮」と改めた。

創社の頃は社域も広く、社殿も広壮であったが、中世以来度々火災に遭い、元治元年(一八六四)の蛤御門(はまぐりごもん)の変で社殿は焼失した。現在の社殿は近時の再建である。

当社は古来、医薬・禁厭(きんえん、まじない)の神として広く崇敬され、今なお節分には、厄除け祈願のために参詣する人が多い。

例祭は、毎年五月十日に行われる。

京都市

上は五條天神社の門前に掲げられている京都市の駒札(下の写真)の文を再録しています。