幸神社(さいのかみのやしろ)

平安京を造営の際に東北の鬼門で都を守る神として祀られたと伝えられています。平安遷都の794年創建の歴史ある神社です。

幸神社の絵馬は御弊を持ったお猿さんで、本殿東北の隅に左甚五郎の作と伝えられる猿の彫刻も置かれています。

本殿東側に霊験あらたかな石神さんが置かれています。

別サイトに新しく造った幸神社の頁をご覧ください。

幸神社の御祭神

猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)

幸神社のご利益

方除け、苑結び、交通安全

幸神社の参拝 参拝境内自由

幸神社の鎮座地

京都市上京区寺町通今出川上る西入幸神町

幸神社への公共交通機関

市バス「河原町今出川」下車、徒歩

幸神社の由緒

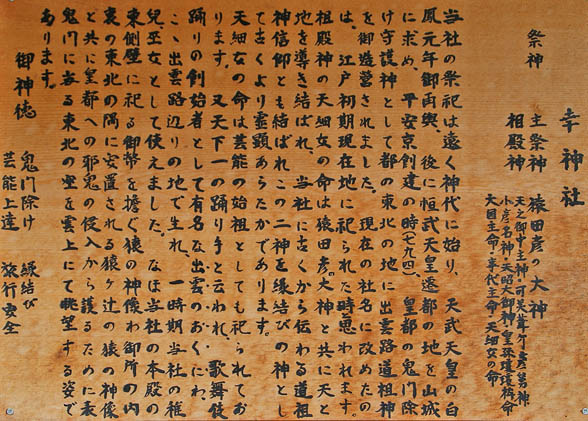

下の文章は幸神社の社頭に掲げてあった由緒書(下の写真)を再録しています。

幸神社

祭神 主祭神 猿田彦の大神

相殿神 天之御中主神・

可美葦牙彦舅神・

少彦名神・

天照皇大御神・

皇孫瓊瓊杵尊・

大國主命・

事代主命・

天鈿女の命

当社の祭祀は遠く神代に始り、天武天皇の白鳳元年御再興、後に桓武天皇遷都の地を山城に求め、平安京創建の時(七九四)、皇都の鬼門除け守護神として都の東北の地に出雲路道祖神を御造営されました。現在の社名に改めたのは、江戸初期現在地に祀られた時と思われます。道祖神の天細女の命は猿田彦の大神と共に天と地を結ばれ、当社に古くから伝わる道祖神信仰とも結ばれこの二神を縁結びの神として古くより霊顕あらたかであります。

天細女の命は芸能の始祖としても祀られております。又天下一の踊り手と云われ、歌舞伎踊りの創始者として有名な出雲のおくには、ここ出雲路辺りの地で生れ、一時期当社の稚児、巫女として使えました。なほ当社の本殿の東側壁に祀る御弊を擔ぐ猿の神像は内裏の東北の隅に安置される猿ヶ辻の猿の神像と共に皇都への邪鬼の侵入から護るために表鬼門に当る東北の空を雲上にて眺望する姿であります。

御神徳 鬼門除け 縁結び

芸能上達 旅行安全