常寂光寺 じょうじゃっこうじ

人気抜群の風情のある茅葺きの仁王門は、江戸時代の初めに本圀寺の客殿南門を移転したものといわれています。南北朝時代の貞和年間に建立され、文政8年と昭和51年に解体修理が施されています。

仁王像は身の丈7尺もある立派な像で運慶の作、福井県若狭小浜の長源寺にあったものを移したものです。

藤原定家の山荘跡が嵯峨野に三ヶ所あり、そのうちの一つがこの常寂光寺で百人一首を選んだ時雨亭跡があります。

常寂光寺の晩秋は紅葉に包まれます。常寂光寺の紅葉もクリックしてください。

常寂光寺の宗派 日蓮宗

常寂光寺の所在地

京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3

拝観料 500円

拝観受付時間 朝9時より夕4時半まで

常寂光寺への公共交通機関

●京都バス「嵯峨小学校前」下車、徒歩約10分

(京都駅前から京都バス71、72系統)

●市バス「嵯峨小学校前」下車、徒歩約10分

(京都駅前から市バス28系統で約50分)

●JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」より徒歩約25分

●嵐電「嵐山」より徒歩約25分

駐車場はありません。

常寂光寺の由緒

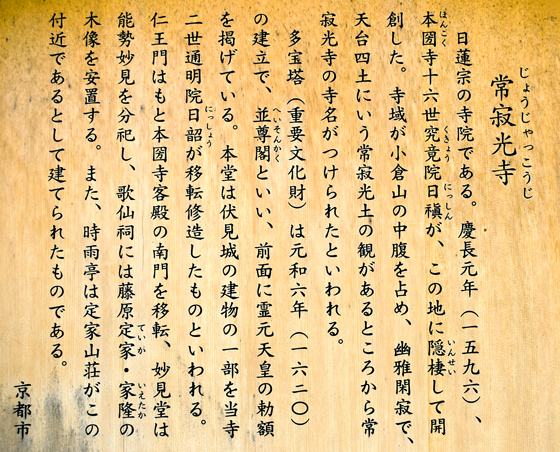

▼下の文章は常寂光寺に掲示されている京都市の駒札(下の写真)を再録しています。

常寂光寺 じょうじゃっこうじ

日蓮宗の寺院である。慶長元年(一五九六)、本圀(ほんこく)寺十六世究竟(くきょう)院日禛(にっしん)が、この地に隠棲(いんせい)して開創した。寺域が小倉山の中腹を占め、幽雅閑寂で、天台四土にいう常寂光土の観があるところから常寂光寺の寺名がつけられたといわれる。

多宝塔(重要文化財)は元和六年(一六二〇)の建立で、並尊閣(へいそんかく)といい、前面に霊元天皇の勅額を掲げている。本堂は伏見城の建物の一部を当寺二世通明院日韶(にっしょう)が移転修造したものといわれる。

仁王門はもと本圀寺客殿の南門を移転、妙見堂は能勢妙見を分祀し、歌仙祠には藤原定家(ていか)・家隆(いえたか)の木像を安置する。また、時雨亭は定家山荘がこの付近であるとして建てられたものである。

京都市

▲上は常寂光寺に掲げてある下の写真の京都市の駒札説明板を再録しています。