恵美須神社

(ゑびすじんじゃ)

臨済宗を日本に広めた栄西禅師が渡海留学から日本に帰る途中に暴風雨で船が沈みそうになったのをゑびす大神が船の舳先に建ち助けてくれました。恵美須神に感謝して建仁寺の境内に祀ったのが恵美須神社のはじまりと伝えられます。

恵美須神社は日本三大ゑびすの一つに数えられています。日本三大ゑびすとは今宮戎神社(大阪市)、西宮神社(西宮市)、この恵美須神社(京都市)です。

恵美須神社の御祭神

事代主神(ことしろぬしのかみ)

少彦名神(すくなひこなのかみ)

大国主神

恵美須神社の所在地

京都市東山区大和大路通四条下ル小松町125

恵美須神社への電車とバス

河原町通を走る市バス「河原町松原」下車、

松原橋を渡り徒歩約5分

四条通を走る市バス「四条京阪前」下車、

徒歩約5分

京阪電車「四条駅」、阪急電車「河原町駅」下車、徒歩10分以内

恵美須神社の由緒

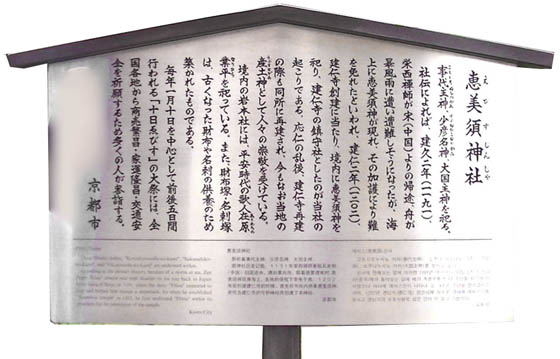

▼下の文章は恵美須神社に掲示されている京都市の駒札由緒書(下の写真)を再録したものです。

恵美須神社(えびすじんじゃ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)、少彦名神(すくなひこなのかみ)、大国主神を祀る。

社伝によれば、建久二年(一一九一)、栄西禅師が宋(中国)よりの帰途、舟が暴風雨に遭い遭難しそうになったが、海上に恵比須神が現れ、その加護により難を免れたといわれ、建仁二年(一二〇二)、建仁寺創建に当たり、境内に恵比須神を祀り、建仁寺の鎮守社としたのが当社の起こりである。応仁の乱後、建仁寺再建の際も同所に再建され、今もなお当地の産土神(うぶすながみ)として人々の崇敬を受けている。境内の岩本社には、平安時代の歌人在原業平(ありはらのなりひら)を祀っている。また、財布塚・名刺塚は、古くなった財布や名刺の供養のため築かれたものである。

毎年一月十日を中心として前後五日間行われる「十日ゑびす」の大祭には、全国各地から商売繁盛・家運隆昌・交通安全を祈願するため多くの人が参詣する。

京都市

▲上は恵美須神社に掲げてある京都市の駒札由緒書を再録しています。